本文主要介紹了智能制造的通用標準:①數字化車間術語定義;②對象標識與元數據表示。

1、數字化車間術語定義

標準GB/T 37413—2019界定了數字化車間的通用術語、基礎設施類術語、功能類術語和系統集成類術語,適用于我國離散制造業數字化車間的各應用領域。

1)通用術語

? 數字化:以數字形式表示本來不是離散數據的數據。例如,將圖像或聲音轉化為數字碼,以便這些信息能由計算機系統處理與保存。

? 數字化車間:以生產對象所要求的工藝和設備為基礎,以信息技術、自動化、測控技術等為手段,用數據連接車間不同單元,對生產運行過程進行規劃、管理、診斷和優化的實施單元。

? 數字化制造:一種利用數字化定量表述、存儲、處理和控制的方法,支持產品生命周期和企業全局優化的制造技術。

? 計算機輔助設計:使用信息處理系統完成諸如設計或改進零、部件或產品的功能,包括繪圖和標注的所有設計活動。

? 計算機輔助制造:利用計算機將產品的設計信息自動地轉換成制造信息,以控制產品的加工、裝配、檢驗、試驗和包裝等全過程,并對與這些過程有關的全部物流系統進行控制。

? 計算機輔助工藝規劃:利用計算機生成零件工藝規程的過程。

? 制造模式:制造系統的體制、經營、管理、生產組織和技術系統的形態以及運作的方式,例如精益生產、敏捷制造等。

? 離散制造:將原材料加工成零件,經過部件組裝和總體組裝成為產品,完全是按照裝配方式加工的過程。

? 網絡化制造:企業利用網絡技術開展產品設計、制造、銷售、采購、管理等一系列制造活動的總稱。

? 現代集成制造:從實現企業內部的信息集成和功能集成,發展到實現產品開發過程的集成,進而實現全球企業間集成的敏捷化生產。

? 車間作業管理:利用來自車間的數據及其他數據處理文件,維護和傳送生產訂單及工作中心各種狀態信息的系統。

? 制造系統:由一個特定的信息模型所指定的系統,它支持制造過程的執行和控制。制造廠的制造過程中包括信息流、物流和能源流。

? 制造執行系統:生產活動管理系統,該系統能啟動、指導、響應并向生產管理人員報告在線、實時生產活動的情況。

? 智能制造系統:采用人工智能、智能制造設備、測控技術和分布自治技術等各學科的先進技術和方法,實現從產品設計到銷售整個生產過程的自律化。

? 產品生命周期管理:以產品的整個生命周期過程為主線,從時間上覆蓋產品調研、設計、生產、銷售、維護、報廢和回收利用等的全過程,從空間上覆蓋企業內部、供應鏈上的企業及最終用戶,實現各類數據的產生、管理、分發和使用。

? 企業應用集成:為分布的、異構的開放系統環境提供一個交互式通信框架,開發一個集成結構使得制造數據可以準確的、兼容的、安全的在虛擬企業中通信,以支持最優的制造過程。

? 協同能力:分布的組織/組織單元在計算機支持的協同工作環境下共同工作的能力,例如并行工作、協調、沖突解決、信息互換等。

? 柔性:系統所具有的快速而經濟地適應環境變化或由環境引起的不確定性的內在能力。

? 人機交互:人與機器互相配合共同完成一項任務的過程。

2)基礎設施類術語

? 生產資源:生產所需的除制造設備以外的制造資源,如人員、元器件、成品、半成品、輔助工具等。

? 數控裝置:數控機床的核心,接受輸入裝置送來的脈沖信號,經過系統軟件或邏輯電路進行編譯、運算和邏輯處理后,輸出各種信號和指令控制機床的各個部分,進行規定的、有序的動作。

? 工位:數字化車間里生產過程最基本的生產單元。

? 工段:一些不相似的機器組合在一起以生產一系列有相似制造要求的零件。

? 工序:一個或一組工人在同一工作地對同一個或同時對幾個工件所連續完成的那一部分工藝過程。

? 工藝路線:產品及零部件的加工方法及加工次序的信息。

? 生產單元:用于一種或多種原料的轉換、分離或反應,生產出中間或最終產品的一組生產設備。

? 生產線:專用于生產特定數量產品或產品系列的一系列設備。

3)功能模塊類術語

(1)車間計劃與調度

? 作業計劃:根據企業季度、月度、日生產計劃的具體規定,為各個工段、班組、個人或每個工作地制定的以周、日、班以至小時計,制造同一產品的計劃。

? 詳細生產排產:組織和構造生產現場作業計劃的集合,并對單個或多個產品的相關生產順序進行排序。

? 詳細調度:詳細規劃和執行生產工單的工具。

? 提前期:以交貨日期為基準倒排計劃,推算出工作的開始日期或者訂單下達日期所產生的時間跨度。

? 加工提前期:生產物料所需要的全部時間,不包括底層采購提前期。

? 生產的產能:在企業內完成生產的各種資源的能力。

? 生產控制:在一個工場或區域內管理所有生產的功能的匯總。

? 生產規則:用來規范制造過程中如何生產某種產品的信息。

? 產品段:某一特定產品的資源清單和生產規則間共享的信息。

? 作業任務:根據動態的現場情況,為作業計劃分派人員、設備等資源后,下發給作業人員或設備的可執行的單一產品的生產制造工作。

(2)工藝執行與管理

? 物料清單:所有組裝件、零件、和/或生產一種產品所用物料的清單,包括制造一種產品所需要的每種物料的數量。

? 資源清單:所有資源以及在生產一種產品的生產過程中所需要的資源的列表。

? 低層碼:用以標識物料在物料清單中出現的最低層次的代碼。

? 看板:在特定時間按所需數量向所需零部件發出生產指令的信息媒介。

? 看板管理:基于卡片、標簽或計算機顯示屏的生產調度及物流管理信息系統。

? 數據采集:將傳感器、變送器及其他物理信號源和各業務系統的數據源以某種方式對測到的量值進行數據存儲、處理、顯示、打印或記錄,從中獲取和收集各種模擬量、數字量、脈沖量、狀態量等形態數據的技術。

? 信息采集:根據企業管理和控制的需求,把企業內外各種形態的信息收集并匯總,供信息化集成系統使用。

? 機器數據采集:用于規劃和控制生產工單的參數、生產指標、狀態和機器運行時間的相關信息。

? 生產數據采集:收集當前運行過程中的數據和狀態信息。

? 生產求助:作業工位上作業人員對發生的各種異常情況發出求助信息,提示相關人員及時處理。

? 生產監視與控制:用于收集和處理生產相關數據的實時系統。

? 返修管理:通過采取措施使不合格產品滿足預期用途的過程管理。

? 排序:確定產品生產的位置(機器分配)、產品或批處理的順序(次序規劃)和生產的時間(時間規劃)。

? 工藝數字化管理:按照適當的數字化模型將復雜的工藝信息轉變成計算機可讀取、可存儲、處理的數字、數據,并借助計算機網絡、計算機軟件對這些工藝數字、數據進行管理。

(3)生產過程質量管理

? 質量:產品或服務的所有屬性、特點滿足要求的程度。

? 質量控制:質量管理的一部分,致力于滿足質量要求。

? 質量管理體系:在質量方面指揮和控制組織的管理體系。

? 控制圖:為檢測過程、控制和減少過程變異,將樣本統計量值序列以特定順序描點繪出的圖。

? 監控與數據采集:用于監測和控制工藝過程的軟件系統。它們可視化過程的執行、記錄過程數據,并允許操作員控制設備和過程。

? 供應鏈管理:利用計算機網絡技術全面規劃供應鏈中的商流、物流、信息流、資金流等,并進行計劃、組織、協調與控制。

? 統計過程控制:著重于用統計方法減少過程變異、增進對過程的認識,使過程以所期望的方式運行的活動。包括過程控制和過程改進兩部分。

? 統計質量控制:監視對時常采樣結果質量標準的符合性。

? 跟蹤和追溯:在生產、運輸、使用等過程中對物品的識別和跟蹤。

(4)生產物流管理

? 齊套管理:在車間制造執行及外協采購執行之后,按照訂單交付時間,啟動基于訂單制造的產品裝配件的備齊工作。

? 銷售物流:企業為滿足社會需要,保證企業自身經營效益和再生產,通過銷售活動將產品所有權轉給用戶的物流活動。

? 物流調度:在稀缺資源分配過程中所涉及的物流的調配。

? 工序物流:與儲存和移動有關的生產物流。

? 生產物流:企業生產過程發生的涉及原材料、在制品、半成品、產成品等所進行的物流活動。

? 生產物流管理:發出實時、具體的物流指令,調度物流資源、驅動物流設備、控制物流狀態,按排產計劃與調度要求為生產過程各個工位或區域供應生產作業所需物料,保障車間生產的任務有效完成。

? 供應物流:企業為保證生產過程正常運行而進行的物流活動。

? 倉庫管理系統:為提高倉儲作業和倉儲管理活動的效率,對倉庫實施全面地系統化管理的計算機信息系統。

4)系統集成類術語

? 企業資源計劃:管理、定義和標準化必要經營流程以有效計劃和控制企業的一種框架,其全面集成企業物流、信息流和資金流,為企業提供經營、計劃、控制與業績評估等的管理模式。

? 關鍵績效指標:指示戰略和運營目標實現程度的性能和經濟測量值。

? 材料管理:對生產過程中材料流以及相關信息流的規劃和控制。

? 工單管理:用于記錄、處理、追蹤一項工作的完成情況的管理系統。

? 工廠資產管理系統:一種軟件系統,用于對生產相關設備的管理和在線監測。

? 派工單:特定生產工作命令的集合,這些命令按給定的地點、時間、活動開始或結束的事件來處理特定資源集合。

? 追溯:提供資源和產品使用的組織記錄的活動,利用跟蹤信息從任何節點向前或向后追蹤。

? 資源:執行企業活動和/或業務過程所需的人員、設備、物料的集合。

? 系統集成技術:把來自各方的各類部件、子系統、分系統,按照最佳性能的要求,通過科學方法與技術進行綜合集成,組成有機、高效、統一、優化的系統。

2、對象標識與元數據表示

1)對象標識

標準GB/T 37695—2019規定了工業領域智能制造對象標識解析體系結構,規定了智能制造對象標識要求和解析要求。該標準適用于工業領域智能制造對象的標識解析體系建設。

(1)對象標識體系結構

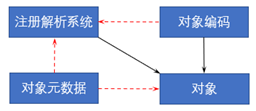

對象標識解析體系結構如圖1所示,其包含對象編碼、對象元數據和注冊解析系統3部分組成。對象編碼是針對對象的唯一標識,通過與對象規范的元數據進行關聯,依托注冊解析系統,得到對象編碼所關聯的規范的信息。

圖1 智能制造對象標識體系結構

(2)對象標識要求

智能制造領域對象編碼規則應符合標準GB/T26231—2017,解析要求應符合GB/T35299—2017的規定,采用OID標識體系,具有分層結構,如圖2所示。

圖2 智能制造對象編碼規則

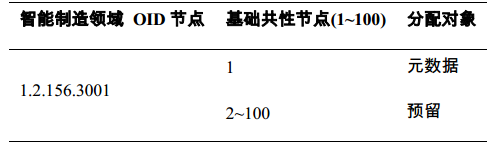

智能制造領域OID節點編碼是由智能制造對象標識頂級運營機構向國家OID注冊中心注冊,由國家OID注冊中心統一分配,其數字值為1.2.156.3001,其業務范圍是為智能制造領域的各類對象進行規范的標識解析,統一管理。下一級節點編碼由智能制造標識運營機構規劃,分配方案見表1。

表1 下一級節點的分配方案

基礎共性技術節點編碼由智能制造領域標識頂級運營機構負責分配,其業務范圍是為智能制造領域的各類基礎共性基礎進行標識解析。具體編碼規則由智能制造領域頂級標識運營機構制定,分配方案如表2所示。

表2 智能制造領域基礎共性技術節點的分配方案

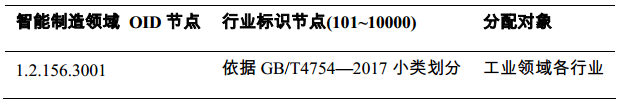

行業標識管理機構節點可由行業主管部門、協會或行業研究機構和具有行業代表性的企業向智能制造標識運營機構申請注冊,其業務范圍是為智能制造領域各行業的對象提供標識解析服務。分配方案由智能制造領域頂級標識運營機構制定,如表3所示。

表3 智能制造領域行業標識管理節點的分配方案

現有標識體系節點由現有標識體系運營機構向智能制造標識運營機構申請注冊。其業務范圍是針對現有標識體系中的對象,提供基于OID的標識解析服務。分配方案由智能制造標識運營機構制定,如表4所示。

表4 智能制造領域現有標識體系節點的分配方案

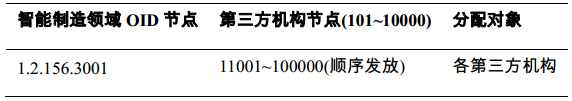

第三方機構節點編碼可由為企業服務的機構(包含企業或研究機構等)向智能制造標識運營機構注冊申請,其業務范圍是智能制造領域中,向其他企業提供標識解析服務。分配方案由智能制造標識運營機構制定,如表5所示。

表5 智能制造領域第三方機構節點的分配方案

企業節點編碼可由企業直接向智能制造標識運營機構注冊申請,其業務范圍是智能制造領域中,企業向其內部的產品提供標識解析服務。企業節點編碼分配由智能制造標識運營機構制定。已有統一社會信用代碼的,宜采用統一社會信用代碼作為節點編碼。具體編碼規則,由企業自行制定,編碼規則需向智能制造標識運營機構備案。

2)核心元數據表示

標準GB/T 38555—2020規定了工業產品的核心元數據及其表示方法,適用于工業生產活動中對產品基本信息的分類、編目、發布和查詢。本標準分計劃數據、設計數據、采購數據、生產數據、銷售數據、物流數據和服務數據7類定義工業產品核心元數據。每個元數據用9個屬性描述,屬性名及其定義見表6。

表6 元數據屬性

? 計劃數據,包括產品生產計劃、產品采購計劃、產品銷售計劃等。

? 設計數據,包括圖紙數據、圖紙質量數據、屬性管理數據、標注數據等。

? 采購數據,包括生產廠商名稱、生產廠商代碼、生產廠商聯系電話、生產廠商傳真號碼、生產廠商電子郵箱、生產廠商地址、生產廠商統一資源標識符、生產廠商郵政編碼、產品采購訂單數據。

? 生產數據,包括產品標識符、產品名稱、產品描述、產品型號、產品品牌、產品規格、產品主要原材料、產品質量信息、產品生產日期、產品有效日期、產品行業分類名稱等。

? 銷售數據,包括銷售報價數據、銷售訂單數據、銷售合同管理數據等。

? 物流數據,包括產品發貨單號、發貨日期、發貨方式、物流公司名稱、發票管理數據、應付款管理數據、供應商管理數據、倉儲管理數據、配送管理數據等。

? 服務數據,包括售后服務聯系方式、服務記錄、潛在客戶管理數據、應收款管理數據、退/換貨管理數據、客戶管理數據、備件數據、產品技術數據、客戶詢單數據、客戶簽收數據等。

表7是元數據表示示例。

表7 元數據表示示例