昨天同一位企業家交流,他公司發展的很好,在同期企業競爭中脫穎而出,每年約有20%左右的增長。

但在最近半年里,公司遇到了瓶頸。因公司業務量劇增,運營管理模式未隨之及時轉變。內部運營有大量的異常工作,需要他來處理、協調。并明顯感到團隊成長速度,跟不上企業發展需求。致使他身心疲憊, 難以為繼。

經溝通研討,建議他在組織方式上做出改變,需先進行內部二次職能分工,并調整現有薪酬模式、激勵方案。他十分認可,信心滿滿決定馬上實施。

最后臨走時,我特別強調提醒:組織分工會帶來效率提升;創造更多的組織成長空間的同時,也會帶來一些新弊端。且這個弊端是所有工廠運營管理問題的根源。

分工會產生效率,當過于追求單點效率時,反而會產生局部與整體的矛盾、沖突。

分工如何產生效率?為何分工易產生局部與整體的沖突?為何講分工是一切管理難題的根源?

企業因分工產生效率,效率來自哪里?

亞當斯密:分工產生效率

亞當斯密在《國富論》中講到制針工廠的例子,在十八世紀,亞當斯密發現令他驚奇的現象。

在一家扣針廠里,生產一枚扣針需要經過18道工序,如果讓工人獨自完成全部工序,那么他們中的任何一個人,一天連20枚扣針也生產不出來。

而這家工廠將18個工序,分別交由10個工人分工作業,由每個人分別承擔其中的1-2道工序,這時每天共生產48000枚扣針,平均每人生產4800枚。是分工前的24倍之多。

為何分工會產生效率?

第一,分工后,每位勞動者,只聚焦其中單一的1~2項操作,其工人的操作技能因專注、專業,而日漸精進、效率越來越高;

第二,在產品生產加工過程中,經常由一種操作轉換至另外一種操作,這時通常需要更換工具、設備,因此損失一定的加工時間。有了分工,就可以免除這種損失;

第三,因每個工作變得更簡化單一,就可設計開發專用的工裝夾具、機械設備,進一步提高效率。

當下許多生產設備、自動化機器,均站在高度分工基礎上才得以實現。

為何過于追求局部效益時,會與整體效益形成沖突?

局部視角是如何形成的?

斯密的工廠案例中,原一個工人完成所有18個工序,現由10個人完成各自獨立完成1~2道工序,即完成制針產品工序的分解與分工,交由不同人員分工協作完成。

在當下制造企業中,無論因產業分工,或是企業內部分工,一個完整的產品、服務,均分別交由不同的工廠、車間、工序來完成。

當每個工序、崗位長期只關注在那1~2道工序時,會對整體產品、服務失去概念,失去認知(經營思維),再加上部門、崗位績效主義,在追求單點效率及績效時,往往企業經營的整體目標,會在產品價值鏈分割的叢林中迷失。

當過分的追求局部效率,過分的關注本部門、工序效益時,會忽略掉系統分工前的整體目標,這時就極易產生局部效率與整體效益的沖突。

在日常咨詢過程工作當中,發現當企業某一問題難已攻克時;艱難的變革舉措難以全員落地時,絕大多數情況均屬于局部效率與整體效益沖突造成。

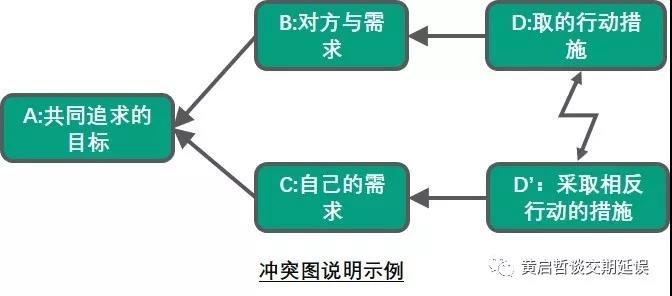

什么是沖突?

為了達成兩者的共同的目標,雙方會選擇不同的條件及方向,而此時這兩個條件、方向都利于這個目標的實現。在達成兩個條件方向時會采取具體的行動措施,偏偏這兩個行動措施卻形成了對立,這時稱其為沖突。如下圖:

B和C擁有雙方共同的目標A, 而B與C本身的選擇、需求在并不矛盾情況下,卻各自選擇了完全相反的兩個措施D、D',這時就形成了沖突。

也可以解讀為,A為戰略層、B/C為戰術層,D、D'為執行層。現個部門B/C在戰術上共同支撐戰略層A的實現,且相互間并立并不矛盾,但在執行的措施上D/D'形成了沖突、對立。

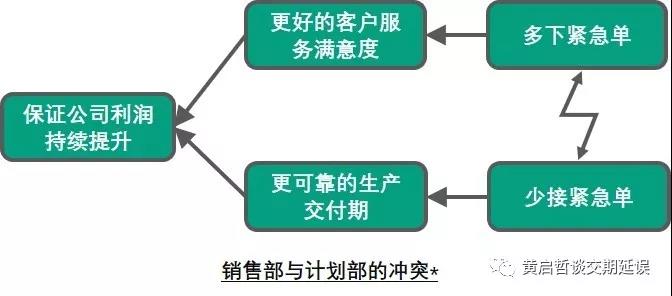

銷售與生產體系的各部門追求局部效益,會帶來哪些沖突?

為保證公司利潤持續提升,銷售部為保障更高的銷售量、更高的訂單毛利,無論大少訂單均愿意承接,生產制造部門因追求生產效率、產能,傾向承接大批量的訂單。這時大小訂單都承接與只接大訂單產生了沖突。

為保證公司利潤持續提升,銷售部為保障更高的銷售量,更高的利潤,受銷售激勵政策因素引導,會誘使其無視產品成本、銷售毛利,將所有訂單都接回來,但財務成本核算的角度,只希望接到毛利更高,至少有利潤的訂單。這時所有單都來接與只接有利潤訂單產生沖突。

為保證公司利潤持續提升,銷售部為滿足客戶滿意度,當遇到不符合正常生產交期的訂單時,仍會傾向于接單并下達至車間生產。

生產計劃部為保障交期,希望少接緊急單,因一旦有緊急訂單下達,計劃部不得不迅速調整生產計劃,這時極可能造成更多訂單交期延誤,同時會增加工作量,拉低生產效率,帶來車間的抱怨。這時下緊急訂單與不接緊急訂單發生沖突。

另,當如遇到訂單切換周期長,且屬于采取純計件工作制的車間時,其生產人員更將極力反對,情緒激烈... ...