昨天一篇文章談瓶頸突破,帶來巨大效益的一個案例(見頁底),其中說到計件工資對生產計劃齊套控制不利。有人說不對,講我工廠就是計件工資,效率做的很高,精益生產推的很好。我只能同他講,操作工人純個人計件工資模式下,就別再談精益了!

百度了下“計時工資計件工資的優缺利弊”累計網頁近129000個,發現大多數在談這個問題時,均站在的場景、角度不同,總結出來的結果很難參考。

要知道計件、計時,首先要知道他的時代背景與應用場景

計件工資制起源于工業工程(IE)的鼻祖-費雷德里克·泰勒,他早在1895年提出的“差別工資制”方案,也就是現在的計件工資制雛形。

包政老師評價計件工資制時說道:“”計件工資制是員工與企業主內部市場化訂價交易“。也就是說清楚這件活值多少錢了,定下價后大家就開干。

要知道不同時代的消費者消耗習慣,以及制造成本結構占比,均發生了巨大的變化。40年前是賣方市場,產品供不應求,市場需求變化慢,此時大部分產品,是皇帝女兒,不愁嫁。大批量生產,大批量銷售,要的是就是單點效率。

也不用顧客個性訴求,不用擔心、客戶訂單變化、不用擔心在倉庫中的貨物能否賣出。

且早在那個年代,市場低競爭,產品工藝、生產設備相對來講簡單,制造成本中,人工成本占比較高,每個操作的品質成本也相對較低。

而當下,改革開放40年,工業生產充分發達,人們進入信息化時代,進入了買方時代,消費者追求個性,不愿意同質化、彰顯個人、喜好變化還特別的快,導致了各產品制造企業的訂單變成了小批量、短周期、迭代快。

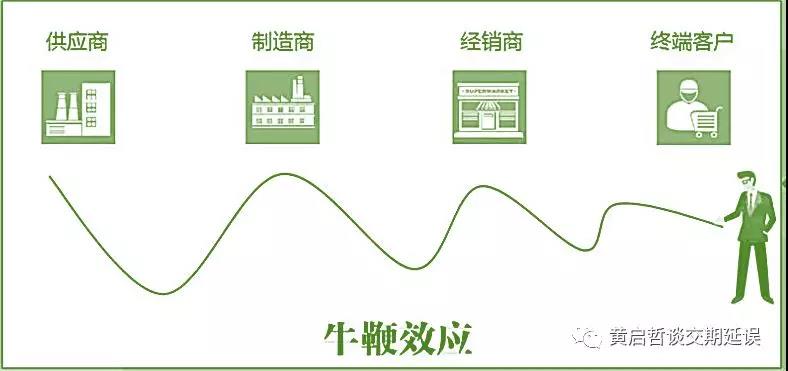

尤其處于供應鏈后端的企業,受消費市場需求的波動,其訂單需求會成倍的放大,這種現象稱之為牛鞭效應。

哪與計件工資、計時工資有何關系?

當下絕大多企業的生產制造成本中,人工成本占比越來越低,市場變化速度越來越快,新產品推出頻率加速。需要生產現場配合快速流轉、快速切換、不能只追求單點效率。

純計件工資模式驅使下,操作崗位會追求其單點效率、個人短期利益,這樣的結果會阻礙,短交期、快切換、新產品上線產能提升爬坡速度、工藝驗證,現場改善的實施。

所以,但凡是真正精益的企業,追求長期穩定運營的企業,是不可能還停留在純計件工資模式下的,不可能長期受占比極低的人工成本因素制約,來忽視客戶、市場變化訴求的,所以純個人計件工資模式下,還談何精益!

那操作崗位的工資模式到底有哪些?選擇時應考慮哪些因素?

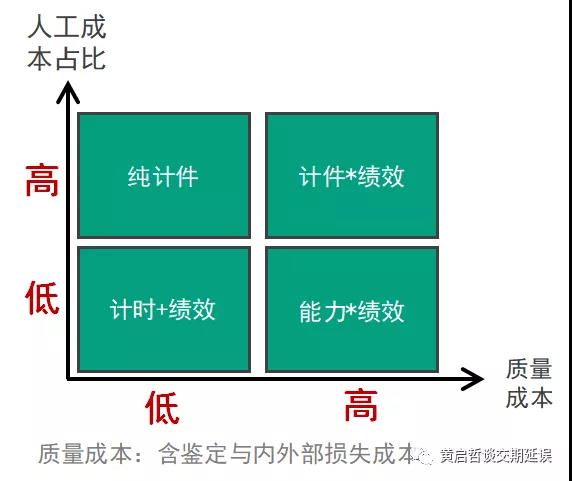

在做交期突破咨詢過程中,經常會遇到崗位工資模式結構與新方案沖突,需要設計新結構。在設計時一般重點考慮人工成本占比,以及質量成本高低,兩類因素,如下圖:

人工成本占比高、質量成本低的,可以考慮純計件模式。這種崗位、工序,其本是依靠簡單的設備、工具,經簡單的培訓,就能操作,品質異常易發現,返工成本、異常風險也低、人員流動性也大。

比如:簡單的手工操作類工序,成品包裝工、手工搬運、轉序員

人工成本占比高、質量成本也高的,不建議全額計件,計件工資模式下,會驅使員工追求高產量情況下,忽視品質成本的控制。易造成總成本可能會更高,所以用計件*績效模式。

比如:生產線中噴涂工、機加車間的主機手

人工成本占比低、質量成本也低的,可以考慮用計件工資+績效即可。這類崗位,其崗位消耗的材料、設備、能耗相對較高,其產出效率與其操作速率與能力有一定關系,但主要還是依靠設備、材料、工藝指標的控制。

比如:自動化程度高的注塑機、擠出機、印刷機操機手

人工成本占比低、質量成本也高的,就是偏技工類的崗位了,為類崗位人員培養周期慢,個人技術與產品工藝、品質相關性很強,主要考查其技能能力,所以建議采取 能力*績效。也就是崗位價值能力并與績效考核 指標結果系數掛鉤。

比如:車間的工藝師、車間生產管理崗

當然這只是站在經營效益角度來評估,決定一個崗位的工資模式除了,短期運營效益外,還要考慮可操作、執行性、企業長期效益。

在實踐過程中,建議考慮的還有:

短期運營效益:

-

生產效率自主性

-

產品品質影響

-

人工成本可控性

可操作性、執行性:

-

對班組長綜合能力要求

-

工序自主改進

-

工藝、操作變革

-

計劃排產、調度

-

工價的確立

-

工資核算

企業長期效益:

-

員工個人感受

-

崗位能力提升

-

歸屬感、穩定性

-

公司制度的遵守

如下表,將所有因素匯總成本,設置你需要考慮的權重,再根據不同企業及崗位性質、綜合性打分、評估后設計。

比如一個科技型材料制造企業的操作崗位,評估結果建議選擇計時制(團隊計時+績效)。

回到主題,如果你問計時工資、計件工資的到底哪個好?或許你已有答案了。

如果你問車間一線管理人員,他們大多希望是純計件制,最好他還能分配工單。因為“以包代管“ 方便管理,人工成本可控、人員的操作積極性被調動好管理。

如果你問品質、工藝、計劃人員,他們可能希望是計時工資,因為任何的變化 、調整、新要求,執行性、變通性很差。

如果你問一線操作工人,他們會說我希望做多少事,拿多少錢?別的無所謂。

如果你問員工的父母,他們會說,我希望孩子首先能平安、健康,然后是能掙到錢的同時,長點本事... ...

當下,企業制造成本變高,固定費用居高不下,客戶需求訊息萬變,市場競爭在加劇,有些工廠還在盲目降低占比極低的人工成本。

殊不知,還可通過內部變革、模式創新,實現交期變短、準交提高、庫存周轉次數增多這一道路。通過內部變革,不僅能降低成本、提升贏利能力、增加投資回報率,還可以創造出企業、顧客、員工、社會多贏的局面。