自2015年起,工業和信息化部、國家標準化管理委員會先后組織制定并發布了《國家智能制造標準體系建設指南(2015年版)》(工信部聯裝〔2015〕485號)和《國家智能制造標準體系建設指南(2018年版)》(工信部聯科〔2018〕154號),加強國家智能制造標準化工作頂層設計,指導智能制造標準研制工作有序推進。為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》關于完善智能制造標準體系的部署要求,持續完善智能制造標準體系,以滿足技術進步和智能制造發展的需要,工業和信息化部、國家標準化管理委員會共同組織制定了《國家智能制造標準體系建設指南(2021版)》。

一、智能制造系統架構

智能制造是基于先進制造技術與新一代信息技術深度融合,貫穿于設計、生產、管理、服務等產品全生命周期,具有自感知、自決策、自執行、自適應、自學習等特征,旨在提高制造業質量、效率效益和柔性的先進生產方式。

近些年,我國智能制造發展呈現良好態勢。供給能力不斷提升,智能制造裝備市場滿足率超過50%,主營業務收入超10億元的系統解決方案供應商達40余家。推廣應用成效明顯,試點示范項目生產效率平均提高45%、產品研制周期平均縮短35%、產品不良品率平均降低35%,涌現出離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制、遠程運維服務等新模式新業態。

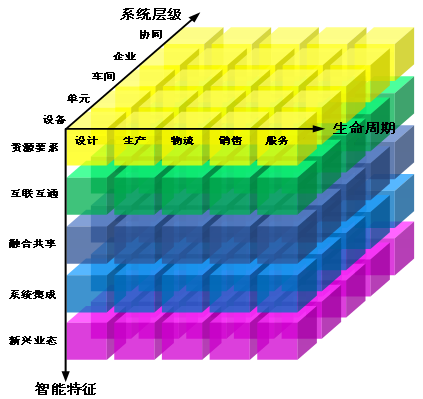

智能制造系統架構從生命周期、系統層級和智能特征等3個維度對智能制造所涉及的要素、裝備、活動等內容進行描述,主要用于明確智能制造的標準化對象和范圍。智能制造系統架構如圖1所示。

圖 1 智能制造系統架構

1. 生命周期

生命周期涵蓋從產品原型研發到產品回收再制造的各個階段,包括設計、生產、物流、銷售、服務等一系列相互聯系的價值創造活動。生命周期的各項活動可進行迭代優化,具有可持續性發展等特點,不同行業的生命周期構成和時間順序不盡相同。

(1)設計是指根據企業的所有約束條件以及所選擇的技術來對需求進行實現和優化的過程;

(2)生產是指將物料進行加工、運送、裝配、檢驗等活動創造產品的過程;

(3)物流是指物品從供應地向接收地的實體流動過程;

(4)銷售是指產品或商品等從企業轉移到客戶手中的經營活動;

(5)服務是指產品提供者與客戶接觸過程中所產生的一系列活動的過程及其結果。

2. 系統層級

系統層級是指與企業生產活動相關的組織結構的層級劃分,包括設備層、單元層、車間層、企業層和協同層。

(1)設備層是指企業利用傳感器、儀器儀表、機器、裝置等,實現實際物理流程并感知和操控物理流程的層級;

(2)單元層是指用于企業內處理信息、實現監測和控制物理流程的層級;

(3)車間層是實現面向工廠或車間的生產管理的層級;

(4)企業層是實現面向企業經營管理的層級;

(5)協同層是企業實現其內部和外部信息互聯和共享,實現跨企業間業務協同的層級。

3. 智能特征

智能特征是指制造活動具有的自感知、自決策、自執行、自學習、自適應之類功能的表征,包括資源要素、互聯互通、融合共享、系統集成和新興業態等5層智能化要求。

(1)資源要素是指企業從事生產時所需要使用的資源或工具及其數字化模型所在的層級;

(2)互聯互通是指通過有線或無線網絡、通信協議與接口,實現資源要素之間的數據傳遞與參數語義交換的層級;

(3)融合共享是指在互聯互通的基礎上,利用云計算、大數據等新一代信息通信技術,實現信息協同共享的層級;

(4)系統集成是指企業實現智能制造過程中的裝備、生產單元、生產線、數字化車間、智能工廠之間,以及智能制造系統之間的數據交換和功能互連的層級;

(5)新興業態是指基于物理空間不同層級資源要素和數字空間集成與融合的數據、模型及系統,建立的涵蓋了認知、診斷、預測及決策等功能,且支持虛實迭代優化的層級。